輸血管理について

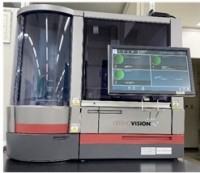

臨床検査部の一部として、臨床検査技師が輸血業務全般を担っています。当院は急性期病院であるため、救急搬送患者や緊急手術の輸血にも24時間体制で迅速に対応しています。

血液型検査や交差適合試験などの輸血関連検査と輸血用血液製剤の管理、適正輸血の推進、輸血副作用に対する迅速な対応など輸血に関連した業務全般を管理・運営して安全な輸血医療を実践しています。また、自己血輸血や造血幹細胞移植に伴う末梢血管細胞保存などに関与しています。

輸血関連検査業務

- ABO血液型

- RhD血液型

- 不規則抗体検査

- 交差適合試験

輸血用血液製剤の管理業務

- 血液製剤の血液センターへの発注、納品

- 血液製剤の適正な温度での保管管理

- 血液製剤の適正使用、副作用管理

輸血とは

手術や、けが、病気などの大量出血により循環血液量が減少した場合や、自分の体内で血液を十分に作ることができなくなった時、必要な血液成分(赤血球・血小板・血漿)を体内に輸注することです。血液の不足による体の障害を防ぐ為に、補充することを目的としています。

輸血には、献血(他人の血液)より得られる血液成分(同種血)を輸血する同種血輸血と、自分の血液を輸血する自己血輸血があります。現在、日赤血による同種血輸血は非常に安全になりましたが、輸血副作用・合併症はゼロではありません。

自己血輸血

手術が予定されている患者さんを対象に、手術前に自分の血液をあらかじめ採血しておき、手術中・後に必要量を輸血します。

手術の数週間前から200~400ml/1回/1週間の採血を中央採血室にて採血し、輸血管理室にて使用時まで保管管理します。

自分が供血者である自己血は、副作用の少ない安全な輸血療法です。但し、手術を受けられる全ての患者さんに適応できるわけではなく、患者さんの状態によって異なりますので、医師との相談が必要です。

輸血副作用

輸血用血液製剤及びアルブミン、グロブリンなどの血漿文画製剤は、人の血液を原料としており(特定生物由来製品)、まれに免疫反応(蕁麻疹、アナフィラキシー反応、血圧低下、呼吸困難、発熱、GVHDなど)や感染症(B型肝炎、C型肝炎、AIDS、細菌など)を起こすことがあります。

しかし近年、核酸増幅検査(NAT)の導入によりB型、C型肝炎ウイルスやヒト免疫不全ウイルス(HIV)の感染率がかなり低下しています。また、GVHDの防止には放射線照射済み血液を使用しています。

輸血が原因で万一感染症を発症した場合は、「生物由来製品感染等被害救済制度」という法律があり、救済給付を受けることが可能です。その為、輸血3か月後位に感染症検査を受けることもできます。

輸血関連検査

血液型検査

血液型は、赤血球上にある抗原によって多くの型に分けられます。そのなかでも輸血の時に最も大切なのは、ABOとRhDの2つの血液型です。

ABO血液型

ABO血液型は、赤血球膜表面上にあるA抗原、B抗原と血清中の坑A、坑Bにより4つの型に分けられます。抗原、抗体の有無(〇、×)により下表のように分類されます。

| A抗原 | B抗原 | 抗A | 抗B | 日本人の頻度 | |

| A型 | 〇 | × | × | 〇 | 約40% |

| B型 | × | 〇 | 〇 | × | 約20% |

| O型 | × | × | 〇 | 〇 | 約30% |

| AB型 | 〇 | 〇 | × | × | 約10% |

RhD血液型

Rh血液型には、C・c・D・E・eなどの抗原がありますが、通常輸血の際に一番重要なD抗原の検査をします。D抗原の有無により、有る場合はRhD陽性、無い場合はRhD陰性といいます。日本人のRhD陰性の頻度は、約0.5%です。

不規則抗体検査

A型の人は抗B、B型の人は抗A、O型の人は抗A、抗Bをもっています。このように自分に無い赤血球抗原に対して、規則的に存在する抗体が「規則性抗体」です。これに対して、輸血や妊娠(出産)が原因でABO血液型のA及びB抗原以外の赤血球抗原に対して、不規則に産生される抗体が「不規則抗体」です。輸血前にこの抗体の有無を検査します。

抗体を保有している場合の輸血は、その抗体に対する抗原陽性血を輸血すると抗原抗体反応を起こし、凝集や溶血などの副作用を起こしますので、抗原陰性の血液を準備する必要があります。

輸血前に検査することは、安全な輸血や適合血確保に重要な意義を持っています。

交差適合試験

輸血する血液と患者さんの血液を反応させ、凝集または溶血がおこらないかを検査します。検査目的として、ABO血液型の適合性再確認と臨床的に問題となる不規則抗体の有無を最終的に確認することにあります。

当院で使用されている輸血用血液製剤とアルブミン製剤

| 赤血球液 | |

|

遠心分離した血液から、血漿及び白血球層の大部分を取り除いた赤血球成分に、赤血球保存用添加液(MAP液)を加えたものが、「赤血球液」です。血液中の赤血球が不足した場合や、赤血球が機能しなくなった時に使われます。「赤血球液」「洗浄赤血球」「解凍赤血球」などの種類があり、患者さんの症状に応じて使い分けられています。現在はさらに白血球を少なくして発熱などの副作用を最小限に抑えるため保存前に白血球除去フィルターを通してあります。 |

| 濃厚血小板 | |

|

血液を比較的弱く遠心分離すると、上層に血小板を豊富に含んだ血漿が得られます。この部分をされに遠心分離し血小板を沈殿させ、そこから血漿のほとんどを取り除いた濃度の高い血小板含有血漿が「濃厚血小板」です。血液中の血小板が減少した時や、血小板機能に異常がある時に使用し、出血を防止します。 |

| 新鮮凍結血漿 | |

|

血液を遠心分離すると、上層に血漿が分離します。この血漿部分だけを取り分け、ただちに凍結して保存されているものが「新鮮凍結血漿」です。血液中の凝固因子が減少した時に補充し出血を防ぎます。また、血漿中の有害物質を除去する血漿交換にも使用されます。 |

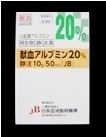

| アルブミン | |

|

血漿膠質浸透圧を維持することにより、循環血漿量を確保すること及び体腔内液や組織間液を血管内に移行させることによって、治療抵抗性の重度の浮腫を治療します。等張5%アルブミンと高張20%アルブミンがあります。 |